日本仏教社会福祉学会、社会事業史学会、日本近代仏教史研究会による合同シンポジウムが11月24日に淑徳大学で開催されました。日本仏教史と社会事業史に大きな足跡を残した吉田先生の研究を振り返り、それぞれの領域の枠を超えて活発な議論がなされました。

日本仏教社会福祉学会、社会事業史学会、日本近代仏教史研究会による合同シンポジウムが11月24日に淑徳大学で開催されました。日本仏教史と社会事業史に大きな足跡を残した吉田先生の研究を振り返り、それぞれの領域の枠を超えて活発な議論がなされました。

韓国社会福祉歴史学会秋季学術大会に参加しました。

昨年に引き続き国際交流の一環として、第2回韓国社会福祉歴史学会秋季学術大会に社会事業史学会から大友会長、西﨑国際交流委員長、輪倉会員、宇都宮会員が参加いたしました。日本側の発表内容については、韓国社会福祉歴史学会の全会員が会場向け通訳を務めて下さいましたが、日本側参加者への通訳は、韓国在住の社会事業史学会会員の咸麗珍会員が行って下さいました。

昨年に引き続き国際交流の一環として、第2回韓国社会福祉歴史学会秋季学術大会に社会事業史学会から大友会長、西﨑国際交流委員長、輪倉会員、宇都宮会員が参加いたしました。日本側の発表内容については、韓国社会福祉歴史学会の全会員が会場向け通訳を務めて下さいましたが、日本側参加者への通訳は、韓国在住の社会事業史学会会員の咸麗珍会員が行って下さいました。

当日のプログラムは以下の通りです。

日時:2018年10月27日(土)午前9時30分~午後5時10分

場所:全北大学校 人文社会館 208号室

テーマ:ハンセン病の歴史

自由発表1 郷約と地域社会福祉 (尹南植 仁済大学 博士課程)

全北大学校人文力量強化事業特講

モンゴル社会福祉の発展 (Tsendsuren Tumee モンゴル国立教育大学)

自由発表2 冷戦期のアメリカにおけるソーシャルワーク (西﨑 緑 島根大学)

企画主題1 ハンセン人の歴史的経験と個人的記憶(イ セヨン)

企画主題2 ハンセン病史研究の動向・視座と検討課題 (輪倉一広 福井県立大学)

企画主題3 韓国ハンセン人に対しての社会福祉課題(全鍾淑 韓国社会福祉歴史学会)

総合討論 朴宗三(崇実大名誉教授)、大友昌子(社会事業史学会会長)

輪倉会員と西﨑会員の発表原稿は、韓国社会福祉歴史学会の許可を得ていますので、社会事業史研究第55号に掲載予定です。

第54号(2018年9月) 3,000円

【巻頭言】

第2期社会事業史学会会長就任にあたって

―社会福祉歴史研究の方向性―・・・大友 昌子(6)

【第 46 回大会開催校企画】

国を越えて実践活動を行った人たち~清水照子

―孫の施定宏が語る祖父(施乾)と祖母(清水照子)の功績―・・・施 定 宏 (8)

【特集 近代東アジアにおける社会福祉実践の展開とその特質】

シンポジウムの趣旨とまとめ ・・・西 﨑 緑 (13)

現代中国の社会福祉の構築と発展過程及びその変化の筋道 ・・・周 秋光 文 姚 麗 (15)

永楽保隣院の歴史研究―鎌倉保育園京城支部との関係を中心に―・・・金 範 洙 (35)

帝国日本統治下の「台湾慈恵院」および「台北仁済院」の歴史的研究 ・・・大友 昌子(47)

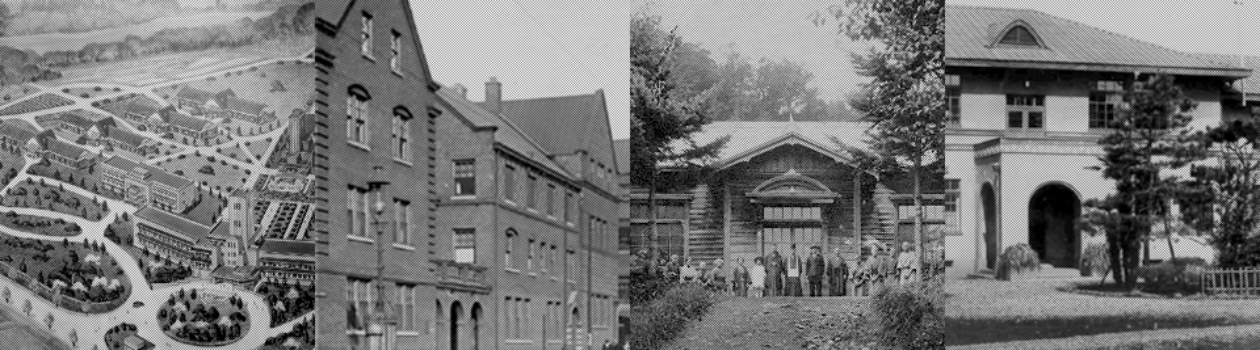

近代日本と留岡幸助―「文明と福祉」をめぐっての試論・・・室田 保夫(59)

近代東アジアにおける社会福祉実践史研究の眼差し・・・沈 潔 (79)

【投稿論文】

ポーランドの児童保護と孤児救済協会の活動(1921–1928 年)・・・大 澤 亜 里 (83)

1950 年代後半から 1960 年代半ばにおける学生セツルメントの展開

―社会福祉運動の視点から― ・・・岡本 周佳(97)

慈善の近代化形成期におけるソーシャルワーク訓練学校

―School for Jewish Communal Work における宗教性と同化をめぐって―・・・田 中 利 光(113)

遺族援護の思案と新生活運動の展望―長野県庁職員時代の原崎秀司の 17 年 3 ヶ月―・・・中 嶌 洋(127)

日本国民禁酒同盟と農村対策 ―御大典禁酒村から時局匡救、東北救済へ―・・・横 山 尊(141)

No.54 September,2018 (¥3,000+tax)

【Preface】

The President’s Inaugural Address for Her Second Term

– The Direction that Our Society should Move into – ・・・Masako Otomo (6)

【Special Feature】

The Person was Social Worker beyond the Border –Ms. Shieh Chao-Tzu–:

The achievement of Mr.Shih Qian and Ms. Shieh Chao-Tzu were spoken by Mr.Shih Ting-Hung who is grandchild. ・・・Shih Ting-Hung (8)

【Special Feature of This Issue】

Development and the Characteristic of Social Welfare Practice in Modern East Asia

The Aim and Conclusion of this Symposium ・・・ Midori Nishizaki (13)

Building and Developing Social Welfare in the Modern China and Its Transforming Process

・・・Qiuguang Zhou, Yaoli Wen (15)

A Historical Study of Eiraku Settlement House

– Focusing on the Relationship with the Seoul Branch of Kamakura Nursery – ・・・ Bum-Soo Kim (35)

Historical Study about “Taibei, ren-ji-yuan” and the Social Welfare facilities of Taiwan under the Imperial Japanese Government ・・・ Masako Otomo (47)

TOMEOKA Kosuke in modern Japan: An Essay on the Civilization and Welfare ・・・ Yasuo Murota (59)

Comment; Looking at the Researches on the Histories of the Social Welfare Practices in the Modern East Asia ・・・ Jie Shen (79)

【Articles】

Child Protection Policy in Poland and Works done by “Help for Orphans” Society; 1921-28.

・・・Ari Osawa (83)

Development of the Student Settlements during the late 1950s and the mid-1960s

– Examining as a Part of Social Welfare Movement – ・・・Chika Okamoto (97)

A Training Program for the Jewish Social Workers during the Era of Modernizing Charity

– How did the School for Jewish Communal Work Maintain its Religious Tradition while Encouraging Assimilation into the U.S. Society? – ・・・Toshimitsu Tanaka (113)

Hideshi Harasaki’s Thoughts regarding the War Victims’ Relief and the New Life Movement during his 17 and quarter year tenue of the Government Employee of Nagano Prefecture ・・・Hiroshi Nakashima (127)

Contribution of the National Temperance League of Japan in Helping Farm Villages ; Through Shifting its Focus From Founding the Temperance Villages to Helping the Emergency Relief Work in the North-East Region and Other Places ・・・ Takashi Yokoyama (141)

ニュースレターNo.29発行のおしらせ

ニュースレターNo.29(2018年9月1日号)が発行されました。

第二回合同シンポジウム「吉田久一史学の継承と展開」ご案内

(趣旨説明)

この度、日本仏教社会福祉学会、社会事業史学会および日本近代仏教史研究会は、2016年に行った共同シンポジウムに続く第2回目の共同シンポジウム「吉田久一史学の継承と展開」を開催いたします。

第1回のシンポジウムでは、「吉田久一の歴史研究を問う―社会福祉史と近代仏教史の立場から―」というテーマを掲げ、社会福祉史と近代仏教史における吉田久一の研究の位置づけ、その学術的可能性について検討を重ねました。吉田の研究が形成された時代的背景は第二次世界大戦をはさんで、戦前、戦中、戦後の時期に当たります。吉田の研究の背景には母親の篤い仏教信仰や吉田が学んだ大正大学での仏教福祉の先達からの影響、また自身のセツルメント活動や沖縄戦の従軍体験等があることが明らかになったと思います。

近代仏教史の方でみますと、『日本近代仏教史研究』(1959年)『日本近代仏教社会史研究』(1964年)が研究史の金字塔としてありますが、それ以降の吉田は社会事業史の研究に軸足を置いたので、直接に吉田から近代仏教史を習った継承者は現実にはいません。そのために初期の書物を読み解き、吉田の可能性を引き出すという手法をとらざるをえないという事情があります。それに対して社会事業史では、社会事業史研究会の発足以降、吉田の謦咳に接して間接・直接に指導をうけた研究者は多くおり、一番ヶ瀬康子、高島進、池田敬正などの吉田と同時代の研究者との相互連関も重要な論点になることが確かめられました。

マルクス主義の段階論を踏まえ理論的な指向性を持ちながらも、膨大な史料を収集し、それをまとめて通史を描き、未開拓の分野を切り開くところに吉田久一の学術の真骨頂はあったように思われます。この第2回シンポジウムでは、「吉田久一史学」という言葉をあえて使い、吉田久一史学が蒔いた学術的成果を検証したいと考えます。今のわたしたちにとって吉田久一史学から何を継承できるのか、継承できるものを携えて、わたしたちの学問はどこに行こうとしているのか。吉田久一史学を振り返りながら、学問の未来を語る機会にしたいと思っております。

学術上の分野を越えた試みに、多くのみなさまがご参集くださり、議論の輪のなかに参加していただくことをお願いするしだいです。

(日本仏教社会福祉学会・社会事業史学会・日本近代仏教史研究会共催)

テーマ:「吉田久一史学の継承と展開」

開催日時:2018年11月24日(土)

開催場所:淑徳大学千葉キャンパス 淑水記念館(1号館)2階多目的室

〒260-8701 千葉市中央区大巌寺町200 長谷川仏教文化研究所

プログラム

13:00~【司会】永岡正己(日本福祉大学)、林淳(愛知学院大学)

開会の挨拶 長谷川匡俊(淑徳大学)

趣旨説明 林淳(愛知学院大学)

13:10~13:45

宮城洋一郎(種智院大学)「吉田久一氏の仏教福祉研究―古代・中世を中心に―」

13:45~14:20

碧海寿広(龍谷大学アジア仏教文化センター)「清澤満之と吉田久一」

14:20~14:55

江連崇(名寄市立大学)「監獄教誨からみる吉田史学の『福祉と宗教』」

休憩時間(14:55~15:10)

15:10~15:45

岩崎晋也(法政大学) 「吉田久一による社会福祉理論史研究について」

15:45~16:20

池田智文(ノートルダム女学院中学高等学校)「戦後日本史学と吉田久一」

16:20~16:50

コメント1 石井洗二(四国学院大学)16:20-16:35

コメント2 岡田正彦(天理大学) 16:35-16:50

16:50~17:30 全体討論

17:40~19:00 懇親会

申込み方法

●参加費(シンポジウム無料、懇親会1500円)

●参加にあたっては会員、非会員にかかわらず、メールによる事前参加申込みをお願いします。

●お名前、ご所属を明記して、シンポジウム及び懇親会への参加・不参加については、下記の社会事業史学会担当大友宛に10月24日(水)までにお申込みください。なお、当日参加も可能です。メールの件名は「吉田シンポ」とお書きください。懇親会はシンポジウム会場の隣の教室で行います。

●社会事業史学会のホームページでもご案内しています。

【連絡先】社会事業史学会「吉田シンポ」担当、大友昌子宛

メールアドレス:otomo[at]mx4.nns.ne.jp メールアドレスの[at]は@に書き直してください。

第二回合同シンポジウム開催のお知らせ

日本近代仏教史研究会・日本仏教社会福祉学会・社会事業史学会による「吉田久一史

学」をめぐるシンポジウム

テーマ:「吉田久一史学の継承と展開」

開催日時:2018年11月24日(土)午後 終了後懇親会

開催場所:淑徳大学(千葉県)

シンポジストなど詳細は決定次第、お知らせいたします。

第2期社会事業史学会会長就任挨拶

第2期社会事業史学会会長就任にあたって―社会福祉歴史研究の方向性―